等离子体是由离子、电子、中性原子或分子以及自由基等物质组成,按其温度可以分为高温等离子体和低温等离子体。低温等离子体的离子和中性粒子温度相对较低,电子温度很高,但整个体系温度较低,因此被称为低温等离子体。低温等离子体由于其温度低、能耗低、设备简单等一系列的优势,使得其较高温等离子体的应用范围更加广泛。由于低温等离子体的产生装置和原理不同,产生等离子体形式的效果和特性各异,较为常见的有射流等离子体,介质阻挡放电等离子体和电晕放电等离子体三种。

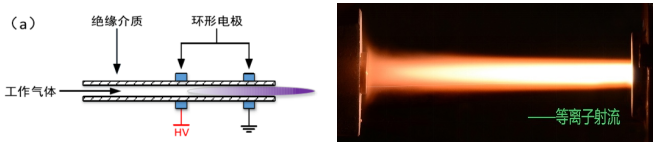

射流等离子体(Atmospheric pressure plasma jet,APPJ)

射流等离子体装置通常由接地的外壳与棒状中心电极组成。运行时,向两极间通入高速流动的工作气体,如氦气、氩气、氮气等;同时给中心电极输入高电压,棒状中心电极的一端便会形成极高电场。在这强电场作用下,工作气体被电离,产生多种活性粒子,例如活性氧自由基、活性氮自由基等。

随着新的工作气体持续涌入,已电离的工作气体被带出电极的电离区域,以喷射状喷出,从而形成射流。射流等离子体具有低温特性,这一特性使其在处理各类材料时,特别是对高温敏感的生物组织,能有效避免因高温导致的组织损伤,极大提升了处理过程的安全性与精准度。

此外,射流等离子体的发生装置构造相对简单,这大大拓展了其应用范围。目前,它已在生物医学、消毒灭菌、环境污染处理等多个领域开展研究与应用,展现出广阔的应用前景和巨大的发展潜力。

射流等离子体

https://www.mjsds.com/dlzjj/sy/701.html http://apl.ustc.edu.cn/2017/0612/c8224a187024/page.htm

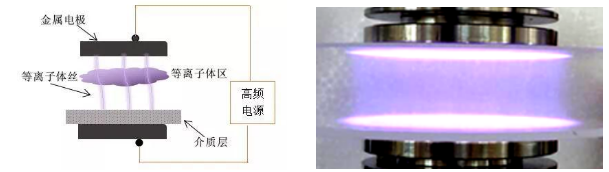

介质阻挡放电等离子体(Dielectric-barrier discharge, DBD)

介质阻挡放电能够在常压和开放环境下产生等离子体,故而成为大气压低温等离子体应用研究领域的一个热点。1857年,Siemens率先发明了DBD装置。他将氧气或空气通过两个同轴玻璃管之间狭窄的环形间隙,同时施加强度足够的交变电场,进而引发了介质阻挡放电的现象。在DBD的作用下,氧气转化为臭氧。

DBD装置主要由上下两个圆形电极构成,其中一个电极连接高压交流电,另一个电极接地。值得注意的是,在这两个极板之间,存在着一层独立的绝缘介质,其作用是隔开两个电极。当向高压电极输入足够高的交流电压时,气体就会被击穿,形成放电通道。然而,由于绝缘介质的存在,电荷会在其表面积累,这就避免了电流无限增大,使得放电能够在一个稳定的区域内进行。如此一来,便有效地抑制了局部火花或电弧的产生,从而产生大面积、高能量密度的低温非平衡等离子体。目前,介质阻挡放电等离子体在环境化工、环境保护、生物医学等诸多领域,都已有广泛的研究与应用。

介质阻挡放电等离子体

https://www.sohu.com/a/320011536_100203735 https://www.plasmause.com/m/pulesizixun/hangye/dqpptj.html

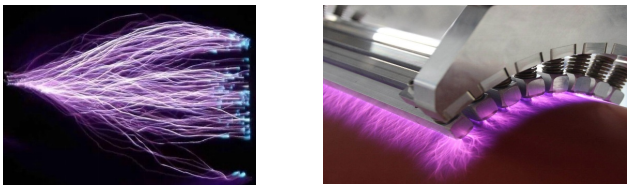

电晕放电等离子体(Corona discharge)

电晕放电等离子体,本质上是气体在不均匀电场中发生的局部自持放电现象。在电晕放电的众多形式里,针——板放电结构最为常见。这种电极设计会致使电场分布不均匀,其中针尖部位的电场强度相较于其他地方要高得多。当电场强度达到特定数值后,气体就会被电离,进而产生等离子体,同时还会伴随发声、发光现象。电晕放电等离子体具备诸多优点,比如设备构造简单,成本较低,能够在常压环境下工作,并且对材料表面改性效果良好。

然而,电晕放电等离子体也存在一些缺点。由于其放电稳定性欠佳,处理效果存在一定局限,对于形状复杂或表面不规则的物体,很难实现均匀且有效的处理。这些缺点在很大程度上限制了电晕放电等离子体在实际生产中的应用。

电晕放电等离子体

https://bbs.co188.com/thread-10376812-1-1.html http://www.naenplasma.cn/

信息来源:

1. 任春生, 王友年. 低温等离子体中的介质阻挡放电. 科学观察, 2022, 17(4):9-124.

2. 杨宽辉, 王保伟, 许根慧. 介质阻挡放电等离子体特性及其在化工中的应用. 化工学报, 2007, 58(7):10.

3. 王月琴. 低温等离子体技术改善塑料薄膜印刷适性的研究. 湖北:武汉大学,2005.

4. 罗瑞林. 等离子体在织物涂层技术中的应用. 第三届纺织涂层、复合、功能纺织品技术交流会论文集. 2007:7-8.

5. 龚诗,孙亚兵,郑可,等. 低温等离子体技术处理有机废水的研究进展与现状.山东化工, 2019.