近日,中国科学院合肥物质科学研究院健康所李海研究员团队在甲状腺结节良恶性智能预测研究中取得重要进展。相关研究成果发表在医学影像分析领域专业期刊《Computerized Medical Imaging and Graphics》 (CMIG)上。

甲状腺癌是内分泌系统和头颈部最常见的恶性肿瘤。近年来,甲状腺癌的发病率在全球范围内增长迅速,中国尤为明显。随着超声设备的普及,甲状腺结节的良恶性判定成为甲状腺癌诊疗的重要组成部分。当前的临床实践中,医生依据超声进行结节良恶性判断,对高风险患者推荐进行超声引导下细针穿刺活检(US-FNAB)完成验证。此种方法严重依赖医生经验,主观性强且缺乏统一标准,容易产生漏诊或误诊,尤其是针对 TI-RADS 4 类结节,作为恶性风险中等的 “灰色地带”(其中 4a、4b、4c 恶性风险分别为5-10%、10-50%、50-85%),其良恶性鉴别更是临床痛点 —— 过度活检会让良性患者承受不必要的创伤和并发症风险,而漏诊恶性则可能延误治疗。因此,如何用无创、客观的手段提升诊断精准度,成为亟待突破的医学难题。

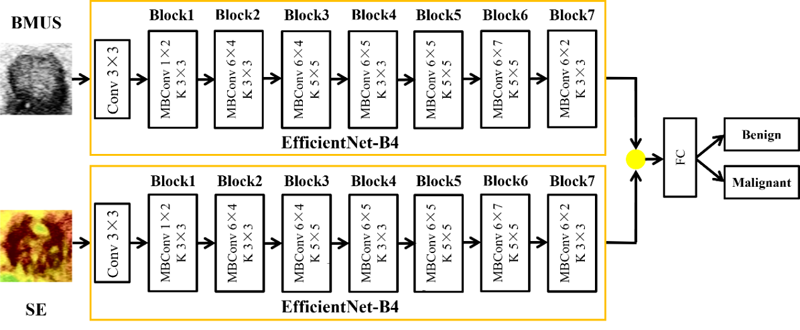

随着人工智能(AI)的发展,利用计算机辅助诊断(CAD)技术进行甲状腺结节的自动筛查在临床实践中具有巨大潜力,可有效减少漏诊和误诊风险。此项研究采用深度学习框架,整合B模式超声(BMUS,显示组织解剖结构)与应变弹性成像(SE,通过组织硬度反映病变性质),构建AI诊断模型,专门针对具有钙化、低回声、边界不规则等高危特征的 TI-RADS 4 类结节,实现恶性风险的精准预测。实验结果表明,该模型的AUC值在测试集和外部验证集上分别达到了0.937和0.927,明显优于传统单模态图像模型。为了验证模型的临床实用价值,该研究还将智能诊断模型与三组具有不同临床经验的放射科医生(低年资、中年资、高年资)进行对比,研究发现:AI模型的预测性能显著超过了放射科医生。特别值得一提的是,当医生借助模型辅助诊断时,三组医生的诊断性能均有所提升,表明模型可作为临床 “智能助手”,弥补由于医生经验差异带来的诊断波动,提高临床诊断的准确性和一致性。此外,模型生成的热图与放射科医生诊断时关注的重点区域高度一致,进一步验证了模型的临床可解释性和实用性。

该研究不仅为甲状腺结节的精准诊断提供了新的思路,也为甲状腺癌高风险人群的筛查和精准治疗提供了有力的技术支持。研究团队计划将这一模型进一步应用于临床实践,助力提升甲状腺癌早期筛查的效率和精度,提高我国甲状腺癌的个性化精准管理能力。

甲状腺多模态图像特征融合模型流程图

该论文的第一作者为健康所(中国科学院合肥肿瘤医院)第四届“优秀医学青年人才计划”入选者储璇医生,通讯作者是李海研究员、安徽医科大学第一附属医院超声科陈永超主任和王腾飞博士。本研究得到了国家自然科学基金和安徽省重点研发项目的支持。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.compmedimag.2025.102576